1.1 科普视频素材获取渠道

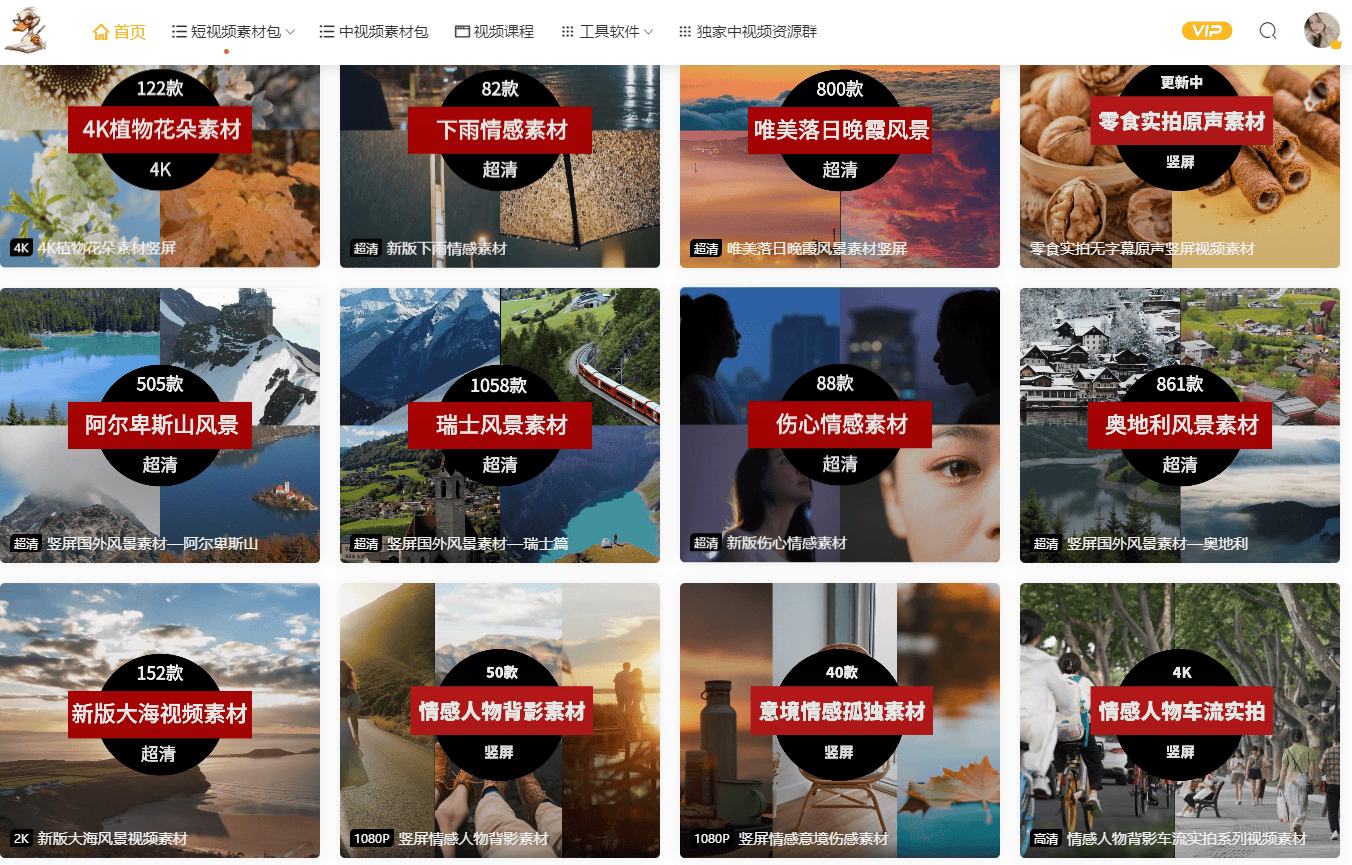

打开浏览器输入“科普视频素材”,搜索结果像打开多宝格。每个链接背后藏着不同风格的素材库。自然科学类网站往往提供权威数据图表,比如NASA公开的宇宙影像或博物馆的3D标本模型。微信“搜一搜”像个随身素材集市,输入“厨房安全科普”“植物生长延时摄影”这类具体关键词,能挖到不少生活化素材。

记得有次想制作微波炉使用原理的科普片,在某个实验室官网找到慢速摄影下的水分子运动视频,那种微观世界的动态画面让整个视频瞬间生动起来。素材分类也有讲究——科学类侧重实验数据和原理演示,普及类则需要把专业知识揉碎了融入生活场景。

1.2 科普视频制作工具与技巧

新手用剪映就能搭出像样的科普短片。它的智能抠像功能特别适合处理绿幕素材,比如把卡通解说员嵌在实验场景里。进阶玩家可以尝试Premiere配合After Effects,给细胞分裂过程添加粒子特效。关键帧设置要像剥洋葱,把复杂动作拆解成逐帧动画。

录音时在麦克风前挂层丝袜能削弱爆破音,这个小窍门让我的声音听起来更柔和。视频节奏控制很重要,前3秒必须抛出趣味点——像“为什么微波炉加热葡萄会冒火花”这种悬念能牢牢抓住观众。背景音乐最好选无歌词的电子轻音乐,避免干扰知识传达。

1.3 不同类型科普视频制作要点

动画类科普需要把抽象概念具象化。《工作细胞》把血小板做成萌系小人,这种拟人化手法让血液循环知识变得像童话故事。制作时要注意色系统一,医学内容多用蓝白冷色调,食品安全适合暖黄调。

实拍类视频更考验生活洞察。拍摄食用油燃点实验时,我用高速摄影机捕捉到油锅起火的渐变过程,这种视觉冲击比单纯讲解深刻得多。口播类视频则要设计记忆点,柴知道每期开场的“你知道吗”已成品牌符号。最近尝试在视频结尾加入“生活实验室”环节,让观众用手机闪光灯验证光的折射原理,这种互动设计明显提升了完播率。

绿幕素材要选边缘清晰的角色,动态说话小人的口型最好能适配不同语速。有次使用地震科普模板时,发现加上家具震动的音效能让观众产生身临其境的紧张感。这些细节堆叠起来,就是专业与业余的分水岭。

2.1 动画类科普视频推荐

《工作细胞》把人体变成热闹的微型城市。红细胞是快递员穿梭在血管高速路,白细胞化身保安追捕细菌入侵者。血小板们举着纤维蛋白网修补伤口的样子,像一群幼儿园小朋友集体大扫除。这种设定让免疫系统知识变得亲切,我家小侄女看完后洗手都特别认真,说是在帮白细胞叔叔减轻负担。

B站上有个叫“画渣花小烙”的创作者,用马克笔画出生活冷知识。有期视频解释“为什么微波炉不能加热鸡蛋”,蛋黄被画成暴跳如雷的太阳脸,蛋清变成沸腾的海洋。这种粗糙手绘反而带着笔记涂鸦的真实感,特别适合在课间十分钟观看。

动画科普的魔力在于把抽象概念变成可触摸的童话。去年冬天流感季,有个用黏土动画讲解病毒传播的短片在家庭群疯传。鼻病毒被捏成浑身带刺的小圆球,打喷嚏时它们坐着黏液滑梯飞出的画面,比任何文字警告都让人想戴口罩。

2.2 知识讲解类科普视频推荐

李永乐老师拿着粉笔推演手机触摸屏原理时,像在解一道充满惊喜的数学题。从静电场谈到电容变化,最后用铜箔和塑料膜现场制作简易触摸屏。这种抽丝剥茧的讲述方式,让科技不再神秘。我邻居装修时根据他讲的电磁波原理,成功给路由器找到了信号最佳的位置。

“柴知道”的五分钟科普像知识便利店。插画风格的“ WiFi信号穿墙指南 ”里,路由器被画成洒水车,不同频段是粗细各异的水柱。2.4GHz像毛毛雨能飘进每个角落,5GHz则是高压水枪直线冲击。这种比喻精准击中现代人的痛点,弹幕里全是“原来该把路由器放客厅”。

中科院物理所的“正经玩”系列特别适合亲子共看。有期用柠檬发电的实验,研究员被酸到皱眉的表情比任何台词都有说服力。知识类视频的价值不在于信息密度,而是点燃好奇心的火花。表弟看完纳米材料介绍后,居然用石墨在作业本上涂出简易电路,这种实践延伸比考试满分更珍贵。

2.3 实用技能类科普视频推荐

消防支队的“防火知识三字经”视频在社区循环播放。把逃生要领编成“蹲下身 湿毛巾 摸墙走”的节奏口诀,配上卡点动画,连广场舞阿姨都能跟着跳。这种设计比传统宣传册有效得多,王阿姨说现在路过消防栓都会下意识确认压力表数值。

“博物杂志”的野外求生系列是另一种实用科普。教人用牛仔裤制作临时救生衣那期,弹幕变成大型实操现场:“试了真的浮起来”“牛仔裤厂商应该付广告费”。这种即时反馈形成独特的学习场域,弹幕里飘过的“亲测有效”比专家认证更有说服力。

生活小技巧类视频常藏着科学原理。有个教快速冰镇饮料的视频,不仅演示盐水冰浴法,还用温度曲线图解释凝固点下降。观众在学会省时妙招的同时,意外收获了物理知识。这种“知识彩蛋”设计得很高明,像我母亲现在泡发干货都会控制水温,说这是从蛋白质变性原理里悟出的经验。

最近收藏了个教系逃生绳结的动画,每个步骤配着受力分析图。看的时候想起童年玩翻花绳游戏,原来那些交错缠绕里早埋下了工程学的种子。好的实用科普就该这样,让知识长进肌肉记忆里,变成身体的本能反应。

3.1 如何有效学习科普视频内容

观看科普视频时准备两个浏览器标签页。左边播放《工作细胞》讲解免疫机制,右边打开人体解剖图进行对照。这种立体化学习能建立知识锚点,我习惯在平板电脑上分屏操作,看到血小板止血场景时暂停视频,顺手在笔记软件画下纤维蛋白网示意图。碎片化学习反而需要系统化收纳。

把科普视频当成知识搜索引擎。需要理解手机触摸屏原理时,不必直接查专业论文,先看李永乐老师用粉笔推演电容变化的片段。他写在黑板上的麦克斯韦方程组可能记不住,但“手指与屏幕形成微型电容器”的比喻会一直留在脑海里。上周修微波炉时突然想起他讲的电磁场原理,这种延迟领悟特别美妙。

建立个人知识关联网络很重要。看完“柴知道”讲解WiFi信号穿墙的插画视频后,我在便签纸上画了张家庭网络拓扑图。把路由器信号强弱标成不同颜色,意外发现书房角落的5GHz信号盲区。这种将抽象知识具象化的过程,比单纯收藏视频更有价值。

3.2 科普视频创作思路与选题技巧

从生活褶皱里打捞科学珍珠。早晨煮破的汤圆、总也关不严的冰箱门、手机充电发烫,这些日常困扰都是选题富矿。有次看到邻居用硬币刮生姜皮,后来做了期“流体力学在厨房”的短视频。用高速摄影拍下刮皮时姜汁飞溅的轨迹,配合伯努利方程解说,播放量意外超过专业题材。

给旧知识穿新衣裳。讲解地震原理时不直接展示板块运动,改用慢镜头拍摄芝麻糖断裂过程。糖晶崩裂时形成的辐射状纹路,与地震波传播模式惊人相似。这种跨界类比需要敏锐的观察力,我书架上永远放着《日常生活物理学》和《万物简史》,随时捕捉灵感火花。

三层选题法很实用。表层是“微波炉为什么不能热鸡蛋”的生活窍门,中层涉及液体汽化压强变化,深层延伸到密闭容器压力安全管理。这种递进结构能同时吸引外行与内行,就像“画渣花小烙”那期视频,小朋友记住安全常识,物理爱好者则对克拉珀龙方程产生兴趣。

3.3 科普视频传播与推广策略

让每个视频自带社交基因。做消防安全科普时,除了演示灭火器用法,还设计了“家庭消防隐患自查表”生成器。观众输入居住面积后自动生成定制化检查清单,这种互动设计让视频转发率提升三倍。记得有对夫妻根据视频建议调整了阳台杂物堆放,后来真的避免了一次潜在火灾。

打造连续性知识IP。“柴知道”的插画风格、“李永乐老师”的黑板粉笔,这些视觉符号比内容本身更容易被记住。我帮社区制作的科普系列里,始终让穿白大褂的泰迪熊担任向导,现在孩子们见到真人玩偶都会主动复述学过的科学口诀。这种形象沉淀需要时间,但回报周期很长。

善用平台算法特性。在抖音发布“静电除尘”实验时,前3秒先用羽毛吸附纸屑的魔幻画面抓住注意力,B站版本则从富兰克林风筝实验讲起。不同平台的用户期待值差异很大,有次同样的内容在微信视频号被标注“适合亲子共看”,在知乎却被质疑实验严谨性。这种多维传播需要精心设计开场钩子。