你有没有试过在冰箱里冻一会儿打不开的瓶盖,然后轻松拧开?或者用酒精水擦皮鞋霉斑,让旧鞋焕然一新?这些看似简单的生活科普小知识,其实藏着改变日常的魔法。

日常生活中的实用技巧

生活里总有些小麻烦让人头疼。发霉的皮鞋、拧不开的瓶盖、剥蒜时粘满手的皮——这些问题看似微不足道,却实实在在影响我们的心情。那些经过验证的生活窍门,就像口袋里随时能掏出的多功能工具。

记得有次朋友聚会,带来的饮料瓶盖死活打不开。有人提议用热水泡,我忽然想起那个“冷冻法”——把瓶子放进冷冻层十分钟。结果轻轻一拧就开了,满屋子人都觉得神奇。这种小技巧的魅力在于,它不需要专业工具,却能解决实际困境。

驱虫也不一定要买化学药剂。在灯下挂一把香葱,蚊子真的会绕道走。橘红色玻璃纸套在灯泡上,夏夜就能安心开窗。这些方法成本几乎为零,效果却出乎意料。

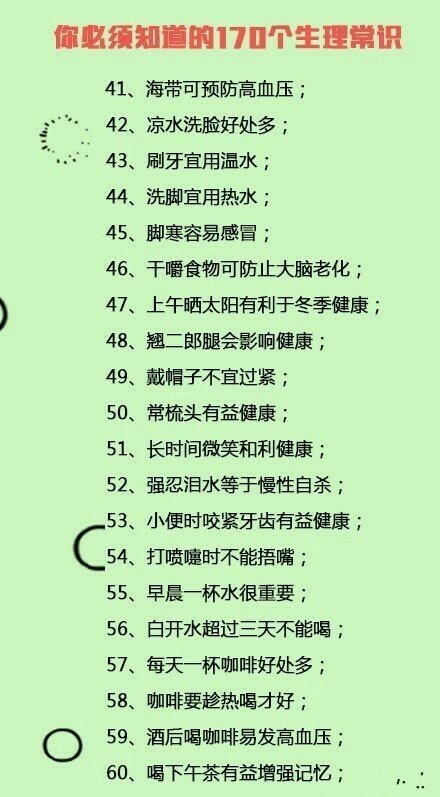

健康饮食的科学认知

关于吃的谣言总是特别多。比如那句“以形补形”,让很多人相信喝骨头汤能补钙。实际上骨头里的钙很难溶解,汤里的钙含量还不如牛奶的十分之一。了解这个真相后,我妈终于不再逼着全家人喝那些油腻的骨头汤了。

不吃早饭容易得胆结石——这个知识改变了很多年轻人的生活习惯。原来即使不进食,肝脏照样分泌胆汁,长期堆积就会形成结石。现在办公室的同事都会互相提醒记得吃早餐,这种认知转变带来的健康收益,比任何药物都持久。

生活误区的正确解读

我们被太多“常识”误导多年。电脑前放仙人掌防辐射?辐射检验仪证明这完全是心理安慰。烧烤时隐形眼镜会熔化?合格的产品在高温下依然稳定。破除这些误区,不仅省了冤枉钱,更避免了不必要的焦虑。

科学认知让我们活得更加从容。知道气象异常与太阳黑子活动有关,遇到极端天气时就不会一味抱怨。了解二十四节气的由来,看待季节更替时多了份文化认同。这些知识像暗夜里的手电筒,虽不能照亮整个世界,但足以让我们看清脚下的路。

生活科普小知识最动人的地方,是让普通人在柴米油盐中触摸到科学的温度。它们不需要高深的理论,却在每个细节里悄悄提升着我们的生活质量。当你掌握了一个小窍门,破解了一个谣言,那种“原来如此”的顿悟瞬间,就是知识最美好的模样。

想知道怎么轻松剥蒜皮,或者辨别手机真伪?这些生活小窍门不会凭空出现在脑海里。它们像散落的珍珠,需要我们去寻找、收集。获取可靠的生活科普知识,本身就是一门学问。

权威科普平台推荐

国家级的科普网站往往藏着不少实用宝藏。中国科普博览、数字北京科学中心这类平台,内容经过严格审核,很少出现误导性信息。我记得有次想确认“仙人掌防辐射”的传言,就是在这些网站上找到了实验数据。

专业机构的官方网站也值得关注。比如中国气象局网站不仅提供天气预报,还有详细的气象知识科普。那些关于二十四节气的深层解读,让我对传统智慧有了全新认识。这类平台的信息可能不够“网红”,但准确性经得起推敲。

一些大学和研究机构开设的科普专栏也很实用。中科院的“科学大院”经常发布贴近生活的科普文章,用专业视角解读日常现象。这类内容既保持科学严谨,又避免过于学术化。

专业科普书籍与期刊

纸质书籍在信息爆炸时代依然不可替代。像《家庭生活小窍门》《健康生活指南》这类经典读物,内容系统全面,可以随时翻阅。我书架上那本泛黄的《生活百科》,十年前买的,现在偶尔还能找到有用的点子。

科普期刊把最新研究成果转化成通俗语言。《科学世界》《知识就是力量》这些杂志,既有深度又不失趣味。它们像一位耐心的老师,把复杂的科学原理娓娓道来。订阅一两本放在家里,随手翻看总能有意想不到的收获。

电子书和有声书让获取知识更便捷。很多科普书籍都有电子版本,在通勤路上就能听完一节生活技巧课。这种碎片化学习方式,特别适合忙碌的现代人。

科普类社交媒体账号

微信公众号里藏着不少科普达人。“果壳网”“科学松鼠会”这些账号,用轻松幽默的方式讲解生活科学。它们的推文经常被家人群转发,虽然偶尔需要辨别真伪,但确实让科普走进了更多人的生活。

短视频平台成了新的科普阵地。有些认证医生账号用一分钟演示“热水泡手缓解头痛”的原理,直观又易懂。不过要注意筛选,优先选择专业机构或认证专家的内容。

知乎、豆瓣的科普话题下常有惊喜。真实用户的经验分享,虽然不够权威,但提供了更多实践角度。比如那个“冰箱冷冻开瓶盖”的方法,我就是在知乎讨论里看到的,试过确实有效。

知识获取从来不是单一渠道的事。把权威平台当作主干道,书籍期刊作为补充,社交媒体当成调味料,这样调配出的知识食谱才最营养均衡。毕竟,好的生活科普知识应该像一位可靠的朋友,随时准备为你答疑解惑。

知识躺在书本里只是文字,真正走进生活才会发光。那些看似简单的科普常识,往往能在意想不到的时刻派上用场。就像我上周清理储物柜,发现发霉的皮鞋时,立刻想起了酒精擦拭法——这比买专用清洁剂省事多了。

家庭生活中的应用场景

厨房成了应用科普知识的主战场。蒜皮难剥时,温水浸泡法确实省力。有次家里来客人要做蒜蓉虾,我提前把蒜瓣泡在温水里五分钟,轻轻一搓蒜皮就脱落了。这个方法比用指甲硬抠优雅得多,也不会让手指残留浓重蒜味。

储物难题也有科学解法。那个“冷冻开瓶盖”的技巧救过我多次。去年做番茄酱装瓶后瓶盖拧太紧,放在冰箱冷冻层十分钟再拧,果然轻松打开。这个方法对果酱瓶、调料瓶都适用,原理是热胀冷缩让金属瓶盖略微收缩。

驱虫妙招在夏季特别实用。我在阳台灯下挂过香葱束,飞虫确实少了很多。后来尝试用橘红色玻璃纸包住夜灯,蚊子真的不再围着灯光打转。这些方法比化学驱虫剂更环保,尤其适合有婴幼儿的家庭。

健康管理中的应用方法

饮食误区需要科学澄清。曾经我也迷信大骨汤补钙,直到看到检测数据才明白,喝十几碗骨汤的钙含量还不如一杯牛奶。现在我会建议长辈多吃豆制品、绿叶菜来补钙,这比费时熬汤更有效。

偏头痛发作时的应急处理值得掌握。有次加班到深夜头痛欲裂,试着用热水浸泡双手,保持水温浸泡半小时后,胀痛感明显缓解。虽然不能替代药物治疗,但作为临时缓解手段确实管用。

早餐习惯与胆结石的关联让我改变了作息。以前经常跳过早餐,得知空腹会导致胆汁淤积后,现在至少会喝杯豆浆或吃个水煮蛋。这个简单调整实施半年后,胃部不适的频率明显降低。

环境认知与气象知识应用

二十四节气不只是古老智慧。去年春天种菜时参考清明时节的温度规律,比邻居早两周播种,蔬菜长势特别好。这些节气知识帮助我理解植物生长周期,让阳台种植更科学。

小气候概念改变了我的居住选择。去年找房子时特意观察了不同朝向的室内温度,最终选了南北通透的户型。夏季确实比西晒房间凉爽许多,空调使用时间缩短了近一个月。

天气与气候的区分在日常决策中很实用。短期天气预报决定明天要不要晒被子,气候认知则影响衣柜里衣物的比例。这种区分让我不再为偶发的反常天气焦虑,更关注长期趋势。

生活科普知识就像随身携带的多功能工具包。它们可能不会每天用到,但需要时总能提供靠谱的解决方案。真正的智慧不在于记住多少知识点,而在于在合适的时间,用合适的方法,解决实际遇到的问题。