1.1 生活科普知识视频的定义与价值

生活科普知识视频将复杂的科学原理转化为通俗易懂的视觉内容。它不同于严肃的学术讲座,更像是一位懂科学的朋友在餐桌上分享有趣的生活窍门。这类视频涵盖健康医疗、环境生态、安全防护等方方面面,把专业知识融入柴米油盐的日常场景。

记得去年我邻居误将两种感冒药混用导致不适,后来在科普视频里看到药物相互作用的知识才恍然大悟。这类内容的价值就在于它能预防生活中潜在的风险,让科学知识真正服务于日常生活。现在很多人养成了看科普视频的习惯,就像每天刷牙一样自然。

1.2 优秀科普视频的特点分析

优秀的科普视频往往具备几个特质。内容准确是第一位的,比如kepu.gov.cn上的国家级科普作品,每个数据都经过严格审核。同时要用生活化的语言,把“一氧化碳中毒”说成“冬天紧闭门窗取暖的危险”,观众立即就能理解。

画面表现力也很关键。在699pic看到的微型水循环系统演示,用动画展示雨水如何渗透土壤,比教科书上的示意图直观得多。节奏把控同样重要,三分钟内讲清楚一个知识点,像“壁虎轻功秘籍”那样既有趣又干货满满。

1.3 科普视频在生活中的应用场景

早晨刷牙时点开“漱口水浪费”的短视频,通勤路上了解“交通干道污染物”,晚餐后全家观看“食品保鲜剂用途”。科普视频已经渗透到生活的各个缝隙。

学校老师用51miz的地震安全视频给学生上安全教育课,社区阿姨照着iask的垃圾分类教程组织环保活动。这些内容不再是高高在上的知识传授,而是解决问题的实用工具。就连我七十岁的母亲都学会了通过科普视频辨别绿色食品标志,这种改变确实令人惊喜。

2.1 免费科普素材网站推荐

588ku.com和699pic.com这两个平台像开放式厨房,随时可以取用新鲜素材。588ku的人体器官动画特别生动,把心脏搏动过程拆解成易懂的机械运动。699pic的运动后饮水指南采用慢镜头展示水分在体内的吸收路径,这种直观演示胜过千言万语。

我去年制作社区健康讲座时,就从699pic找到了现成的感冒用药对比模板。这些网站最好的地方在于素材都经过基础审核,不用担心科学性问题。虽然部分内容需要付费,但免费素材足够支撑日常科普需求。记得选择标注“可商用”的素材,避免版权纠纷。

2.2 专业科普平台资源介绍

kepu.gov.cn这个国家级平台就像科普界的国家图书馆。里面的“壁虎轻功秘籍”用高速摄影机捕捉壁虎脚掌的刚毛结构,配上浅显的范德华力解释,连小学生都能看懂。“天河宝宝”系列把超级计算机工作原理比喻成幼儿园分糖果,这种化繁为简的能力令人佩服。

平台上的“军用望远镜测距”视频曾被我们户外俱乐部用作培训教材。专业平台的权威性毋庸置疑,每个视频都附带参考资料出处。唯一需要注意的是部分内容偏学术,需要二次加工才能更适合大众传播。

2.3 综合素材网站科普内容

51miz和iask像是科普内容的百货商场。51miz的疾病预防系列特别实用,高血压科普用动画演示血管压力变化,三伏天保健结合二十四节气讲解防暑要点。iask的生态环保主题很丰富,“赤潮对鱼虾的影响”拍摄了显微镜下的藻类繁殖过程。

有个细节很打动我,iask的“减少塑料垃圾”视频不仅展示污染现状,还教观众用旧T恤制作购物袋。这种即学即用的内容设计特别符合现代人的需求。这两个网站的素材更新频率很高,经常能发现紧跟热点的最新内容。

2.4 素材分类与适用场景分析

素材资源需要按使用场景分类整理。健康医疗类适合社区讲座和学校健康教育,比如51miz的痛风疾病科普就用病例重现的方式说明发病机理。环境生态素材更适配环保主题活动,iask的土壤沙漠化纪录片适合在环保日播放。

安全防护类内容具有普适性,像“消防安全”这类素材几乎在任何场合都能派上用场。我习惯把素材按“科普深度”分级,浅层适合短视频平台,中层适合课堂教学,深层适合专业讲座。这种分类方法让素材使用效率提升不少,你不妨也试试看。

3.1 健康医疗科普主题

疾病预防与健康知识

高血压科普视频用透明血管模型展示血液流动阻力,三伏天保健知识结合汗液蒸发原理讲解体温调节。流行性感冒的传播路径被做成彩色粒子动画,在打喷嚏的瞬间,数百万个病毒微粒像烟花般扩散开来。

我母亲看完痛风疾病科普后,终于明白为什么海鲜配啤酒会引发剧痛。视频里用放大镜视角展示尿酸结晶在关节腔沉积的过程,那些尖锐的晶体结构让人过目难忘。秋季疾病预防系列把免疫系统比作城堡卫兵,用拟人化手法解释为什么换季时容易感冒。

用药安全与保健常识

药物残留主题采用对比实验,显示不同清洗方法对蔬菜表面农药的去除效果。保鲜剂用途视频里,切开的两块苹果在不同保鲜条件下的变化过程被加速播放,氧化变色的速度差异令人震惊。

记得有支关于感冒用药的短片,把复方感冒药成分拆解成不同颜色的士兵,各自负责对抗不同症状。这种可视化表达特别适合老年人理解用药禁忌。现在很多社区医院都在候诊区循环播放这类视频,比纸质说明书直观得多。

3.2 环境生态科普主题

水资源保护与污染治理

微型水循环系统模型在玻璃箱里演示完整的降水-渗透-蒸发过程。长江污水追踪纪录片采用无人机航拍,展示不同河段的水质变化。漱口浪费水这个主题用延时摄影记录,一个人刷牙时放任水流,一个月竟能蓄满整个浴缸。

赤潮对鱼虾的影响这部作品最震撼的镜头是在显微镜下,藻类疯狂繁殖消耗水中氧气的实时画面。我曾用这个视频给孩子们上环保课,他们看到鱼鳃被藻类堵塞的特写时,全都瞪大了眼睛。现在这些孩子成了家里最积极的关水龙头监督员。

生态平衡与物种保护

猫头鹰天敌关系用食物链动画呈现,展示它在控制鼠类数量中的关键作用。土壤沙漠化系列对比了三十年间的卫星图像,绿色消退的速度像退潮般触目惊心。绿色食品标志解析视频里,每个认证环节都变成通关游戏,这种设计让枯燥的标准变得有趣。

敦煌仙子系列把生态保护融入神话叙事,枯萎的月牙泉在治理后重现生机的段落,配着敦煌古乐格外动人。这类内容特别适合在旅游景区播放,很多游客看完都会主动带走垃圾。

3.3 安全防护科普主题

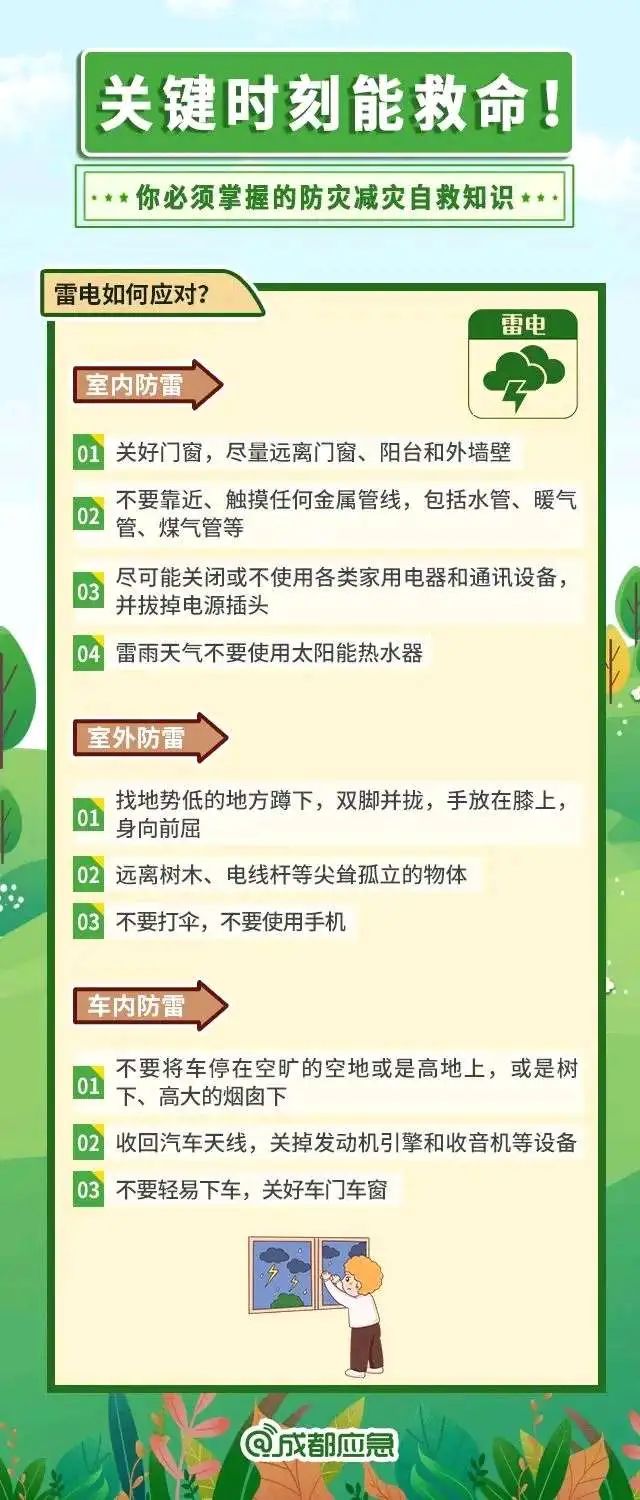

消防安全与灾害应对

地震安全知识视频采用第一视角模拟,教观众在晃动中寻找黄金三角区。消防演练系列里,灭火器使用步骤被分解成慢动作,干粉喷射的覆盖范围用彩色烟雾标注出来。

急急侠星际旅行用太空冒险故事包装应急知识,孩子们在追剧过程中就记住了逃生要领。去年社区消防演习时,我发现很多孩子都能准确说出“低姿匍匐”的动作要领,这完全得益于他们反复观看的这些视频。

交通安全与日常防护

不宜在交通干道边停留过久的科学解释让人印象深刻,视频用气流模拟软件展示车辆高速通行时产生的负压区。一氧化碳来源调查跟踪了三种常见家用场景,老旧热水器泄漏的数值变化用色温渐变呈现。

香烟毒素分析那段最震撼,把一支烟产生的焦油量具象化成半杯黑色粘稠液体。这类内容现在常在地铁显示屏循环播放,通勤时看几分钟就能掌握救命知识。或许下次等车时,你会注意到站台屏幕正在播放这些内容。

4.1 视频策划与脚本撰写

策划科普视频就像准备一场精心设计的对话。先确定你想告诉观众什么核心知识,再思考他们最可能产生什么疑问。脚本开头要用生活场景切入,比如从“为什么切开的苹果会变色”引出保鲜剂主题,比直接抛出科学概念更易引发共鸣。

我帮社区制作高血压科普视频时,发现用“水管压力”比喻血压特别有效。脚本把血管比作橡胶管,血液比作水流,高压状态下血管壁承受的压力就变得直观可感。每个知识点控制在90秒内,配合一个生活案例,这种节奏最适合移动端观看。

脚本结构可以参照“问题-原理-解决方案”的经典框架。比如处理漱口浪费水主题时,先展示浪费现象,再解释水资源分布数据,最后给出节水技巧。记得在关键处埋下互动钩子,像“你猜猜刷牙时放任水流会浪费多少水”这样的提问,能有效提升完播率。

4.2 素材收集与整理方法

素材库建设需要系统化分类。我在电脑里建立“动态素材”“静态图示”“实拍片段”三个主文件夹,下面再按健康、环境、安全等主题细分。588ku.com的微型水循环系统素材特别适合做开场动画,699pic的人体器官模型可以拆解使用。

专业平台资源要善加利用。kepu.gov.cn的全国优秀科普微视频里,壁虎脚掌显微结构片段可以直接引用,只要标注来源即可。遇到煤宝小讲堂这类系列作品,我会记录它的叙事节奏,学习如何把枯燥的煤炭知识讲成冒险故事。

素材管理有个小技巧:给每个文件添加关键词标签。比如标注“慢动作”“特写”“数据可视化”,后期检索时输入场景需求就能快速匹配。上次做药物残留主题时,输入“对比实验”立即调出三组不同清洗方法的实验素材,节省大量查找时间。

4.3 视频剪辑与特效制作

剪辑时要建立视觉逻辑线。比如展示赤潮影响,可以先给鱼群全景,接显微镜下的藻类特写,再切到缺氧死亡的鱼鳃镜头。这种从宏观到微观的递进,比简单堆砌素材更有说服力。转场尽量使用柔和的渐隐渐变,突然的切换会打断知识吸收。

特效为理解服务而非炫技。用粒子系统模拟感冒病毒传播时,把喷嚏速度放慢80%,让观众看清飞沫轨迹。处理臭氧层作用时,简单的紫外线反射动画比复杂的光谱分析更易懂。记得有次给小学生做防火科普,把灭火器操作步骤做成游戏界面样式,孩子们看一遍就记住了操作顺序。

音效设计常被忽视。土壤沙漠化视频里,我们加入风沙声作为环境音,在治理措施见效时渐渐加入鸟鸣。这种听觉线索能强化情感共鸣。现在看自己早期作品,有些背景音乐音量压过解说,算是走过弯路吧。

4.4 科普内容通俗化表达

把专业术语翻译成生活语言。不说“尿酸钠结晶沉积”,说“关节里长玻璃碴”;不讲“负压吸附原理”,讲“大货车经过时会被空气拽过去”。这种转化需要反复测试,我常把脚本念给邻居老人听,他们听不懂的地方立即修改。

多感官比喻最管用。解释空气组成时,把大气层比作羽绒被,氮气是填充物,氧气是发热源,臭氧层则是防紫外线涂层。绿色食品标志认证流程被设计成闯关游戏,每个环节都是通关徽章。这种设计让八岁侄子都搞懂了认证标准。

建立认知桥梁很重要。从猫头鹰捕鼠讲到生态平衡时,先展示农田鼠害造成的损失,再引入猫头鹰作为天然灭鼠器的价值。这种从已知到未知的过渡,比直接说生物多样性保护更易接受。或许你可以试试用这种方法处理下一个科普主题。

5.1 国家级科普作品的匠心独运

kepu.gov.cn收录的全国优秀科普微视频堪称行业标杆。《壁虎轻功秘籍》用高速摄影捕捉脚掌刚毛与墙面相互作用的瞬间,把范德华力这种抽象概念转化为可视的攀附奇迹。视频里每帧画面都经过精密计算,既保证科学严谨性,又不失观赏趣味。

《档案里的新中国科技》系列采用文献纪录片手法,老科学家口述历史与三维动画复原技术交织。我记得看到钱学森手稿与火箭发射模拟的平行剪辑时,突然理解了什么叫做“让科学有温度”。这种将个人记忆融入宏大叙事的方式,特别适合展现科技发展脉络。

军用望远镜测距原理被设计成互动教学模块,观众可以暂停视频自行计算。这种打破单向传播的模式,或许代表着未来科普的方向。国家级作品最值得借鉴的是对知识准确性的极致追求,每个数据来源都经过多重核验。

5.2 爆款短视频的流量密码

观察抖音上“央小新小百科”的病毒式传播,发现它们都遵循“三秒定律”——开场必须直击痛点。“你家的保鲜膜可能正在释放塑化剂”这种标题,配合食材特写镜头,立即引发食品安全焦虑。紧接着用简易实验展示不同保鲜膜加热后的变化,焦虑在30秒内得到缓解。

“天河宝宝”把超级计算机拟人化成萌系角色,这招确实聪明。复杂的天河二号运行原理被简化为“宝宝吃饭-消化-排泄”的代谢过程,连小学生都能理解万亿次计算的概念。这种人格化设计降低了认知门槛,我在小区科普站试用类似方法讲解垃圾分类,孩子们接受度明显提高。

热门科普短视频普遍采用“知识彩蛋”结构。主线讲解药物残留检测方法时,突然插入“你知道吗?用盐水浸泡反而会促进农药吸收”这种反常识彩蛋。这种设计制造了分享冲动,很多观众会特意暂停录屏发给家人群。

5.3 多平台的内容调性差异

对比B站与微信视频号的同主题作品很有意思。同样讲绿色食品标志,B站UP主会从认证流程的漏洞切入,配合暗访镜头和行业数据,满足年轻群体对深度的需求。视频号版本则聚焦识别技巧,用对比图展示真伪标志差异,更符合中老年用户实用主义取向。

知乎Live的《细胞世界》系列采用讲座式拍摄,专家在黑板前推导信号通路,平均观看时长达到27分钟。同样的内容在快手必须拆解成“线粒体为什么是能量工厂”等15秒单元。这种碎片化重组需要精准把握每个知识点的独立性和关联性。

跨平台运营时,内容团队需要具备“翻译能力”。把专业平台的术语体系转化为大众语言,同时保留核心知识骨架。就像把kepu.gov.cn的《敦煌仙子》学术素材,改写成适合学校午间广播的童话版本,这个过程本身就在创造新价值。

5.4 成功作品的传播策略解剖

分析《菌游记》的传播路径发现,它巧妙借势了疫情期间公众对微生物的关注度。视频把免疫细胞与病原体的对抗拍成宫廷剧,中性粒细胞化身御林军,这种戏剧化处理让晦涩的免疫学知识产生情感连接。团队还在丁香医生等垂直平台做精准投放,形成专业背书。

《急急侠星际旅行》采用跨媒介叙事策略。动画片中的安全知识会在消防演习中实体化,小朋友可以在体验馆操作急急侠的装备。这种从线上到线下的知识闭环,极大增强了记忆留存率。我们社区去年模仿这个模式做防溺水科普,把视频里的救援动作用充气道具还原,孩子们参与度翻倍。

最值得研究的是那些经久不衰的经典作品。《电力系统探秘》2015年上线至今仍在被教师用作教具,它的秘诀在于构建了可延展的知识框架。从火力发电到智能电网,每个新版本只需在原有骨架上叠加新模块。这种设计思维让科普视频突破时效限制,持续产生长尾效应。

6.1 创作者常遇的困惑与对策

刚入行的创作者经常纠结于专业性与通俗性的平衡。有人把赤潮形成机制做成十分钟学术报告,结果播放量卡在两位数。其实可以参考kepu.gov.cn《微型水循环系统》的做法,用鱼缸模型模拟海洋生态,专业概念通过日常物件呈现。我帮社区做垃圾分类视频时,直接用厨房垃圾桶演示干湿分离,大爷大妈看完就能上手操作。

素材版权问题让很多新手头疼。588ku.com那些标注“企业商用”的器官动画确实不能随便用,但运动后饮水这类基础主题,完全可以自己用手机拍摄。记得有次拍感冒用药注意事项,就用办公室同事当模特,手持药盒演示剂量读取,成本为零还更真实。

数据可视化是个技术坎。《香烟毒素解析》如果用纯文字说明焦油含量,观众根本记不住。后来看到有创作者用等量方糖表现尼古丁含量,20支烟排出的糖块堆成小山,这种视觉冲击力比任何数据都深刻。

6.2 品质提升的实操建议

脚本写作可以试试“祖母检验法”——把稿子念给不熟悉该领域的家人听。讲解臭氧层作用时,如果老人能复述出“地球的防晒衫”这个比喻,说明表达足够浅白。国家级科普基地的评审专家私下说过,他们判断作品好坏就看中学生能否看一遍说出三个知识点。

剪辑节奏需要针对平台调整。抖音上的《减少塑料垃圾》每7秒就有一次画面切换,配合快节奏BGM;同样的内容在官网版本却采用长镜头跟踪塑料瓶降解过程。测试发现不同平台用户的耐心阈值相差5倍以上,这个数据对创作很具参考价值。

声音设计经常被忽视。《猫头鹰天敌》用ASMR手法录制羽毛摩擦声,观众戴上耳机能清晰分辨不同捕食者的脚步声。这种多感官体验让科学观察变得立体,我们团队后来做土壤沙漠化视频时,特地收录了风沙掠过麦秆的声响。

6.3 未来发展的三个风向

交互式视频正在突破单向传播。就像军用望远镜测距教学那样,未来观众或许能在屏幕直接调节实验参数。某科技公司正在研发的《空气组成探秘》允许用户滑动调整氧气比例,实时观察不同生物的反应,这种即时反馈机制特别适合教学场景。

垂直领域的深度定制成为新蓝海。针对糖尿病患者的高血压科普,可以关联血糖监测数据给出个性化建议。这种从“通用知识”到“个人方案”的转变,或许会催生付费订阅模式。记得有养老院把药物残留检测视频与老人日常用药绑定,播放完成率提升三倍。

AR技术与实体道具的结合令人兴奋。儿童在看《绿色食品标志》时,用手机扫描真实包装就能弹出动画讲解。这种虚实融合的做法在博物馆试用时,孩子们平均停留时间从3分钟延长到18分钟。明年我们打算开发能投影在课桌上的水循环系统模型。

6.4 创作者的进阶地图

新手阶段建议从51miz.com的现成模板入手。消防安全这类标准化主题有成熟框架,重点训练镜头语言和节奏把控。前三个月最好保持周更频率,像练习书法描红一样先掌握基础范式。我带的实习生就是从做三伏天保健系列开始,现在已能独立策划肝炎日专题。

成长阶段需要建立个人知识库。把iask上的长江污水资料、699pic的生态素材系统分类,形成自己的“科普元件库”。有位专注环境领域的创作者,电脑里按污染物类型建了十七个文件夹,这种积累让他的作品总能有独家视角。

成熟创作者应该考虑建立品牌标识。《煤宝小讲堂》的矿工卡通形象贯穿所有作品,连周边文具都统一画风。这种视觉锚点让观众在信息流里一秒识别,我们团队正在给社区科普站设计水滴形IP形象,准备用在所有水资源保护主题中。

专业跃迁往往发生在跨界合作时。和《档案里的新中国科技》团队交流发现,他们历史学者与动画师的碰撞产生了奇妙反应。下次做药物残留主题时,我打算邀请农学院研究员和食品检测员共同策划,不同视角的融合常常能突破认知茧房。