1.1 生活科普小视频的概念界定与特征分析

生活科普小视频像是一杯浓缩咖啡——在有限的时间里提供高浓度的知识养分。这类视频通常将日常生活中的现象用科学原理进行解读,时长控制在1-5分钟内。它们最迷人的地方在于把复杂的科学知识变得触手可及,让观众在刷视频的间隙就能收获新知。

记得有次我在公园看到孩子玩跷跷板,随手拍下并制作成讲解杠杆原理的短视频。那条视频意外获得很多家长点赞,他们说终于能用孩子懂的方式解释这个现象了。这种即时反馈让我意识到,生活科普视频的魅力就在于它扎根于真实生活场景。

这类视频通常具备三个鲜明特征:内容贴近生活,解释通俗易懂,形式轻松有趣。它们不像传统科普那样严肃,而是带着几分俏皮,让科学知识自然地融入观众的日常生活。

1.2 受众需求分析与内容定位策略

制作生活科普视频前,得先想明白你的观众是谁。孩子们喜欢看色彩鲜艳的动画解释,年轻人更倾向快节奏的创意呈现,而家长群体可能更关注能与孩子互动的内容。每个群体对科普内容的需求其实大不相同。

我刚开始做视频时犯过错误,把给成年人看的内容直接发到亲子平台,结果反响平平。后来发现,不同平台的用户期待完全不同的内容风格。现在我会先观察目标平台的爆款视频,分析其内容结构和表达方式。

内容定位就像给视频找到合适的家。你可以选择垂直细分领域,比如专做厨房里的化学实验,或者聚焦户外生物观察。关键是要在专业性和趣味性之间找到平衡点,太专业容易枯燥,太娱乐又可能失去科普的本意。

1.3 科学传播理论与短视频传播特性融合

科学传播理论强调知识的准确性和系统性,短视频则追求瞬间吸引和高效传递。这两者看似矛盾,实则能产生奇妙的化学反应。关键在于把复杂的科学知识拆解成易于消化的信息单元。

碎片化传播不等于碎片化认知。通过系列视频的策划,单个短视频可以成为知识拼图的一部分。比如用五期视频讲解光合作用,每期聚焦一个关键环节,最终在观众脑中形成完整认知。

短视频的强互动性为科学传播提供了新可能。弹幕和评论区成了绝妙的反馈渠道,你能实时看到观众对哪个知识点最感兴趣,哪些解释还不够清晰。这种即时互动让科普内容不断优化,越来越贴合观众的真实需求。

科学传播正在经历从单向灌输到双向对话的转变。短视频平台恰好为这种转变提供了最佳舞台,让科普不再是高高在上的知识传授,而是成为每个人都能参与的生活对话。

2.1 内容策划与创意开发

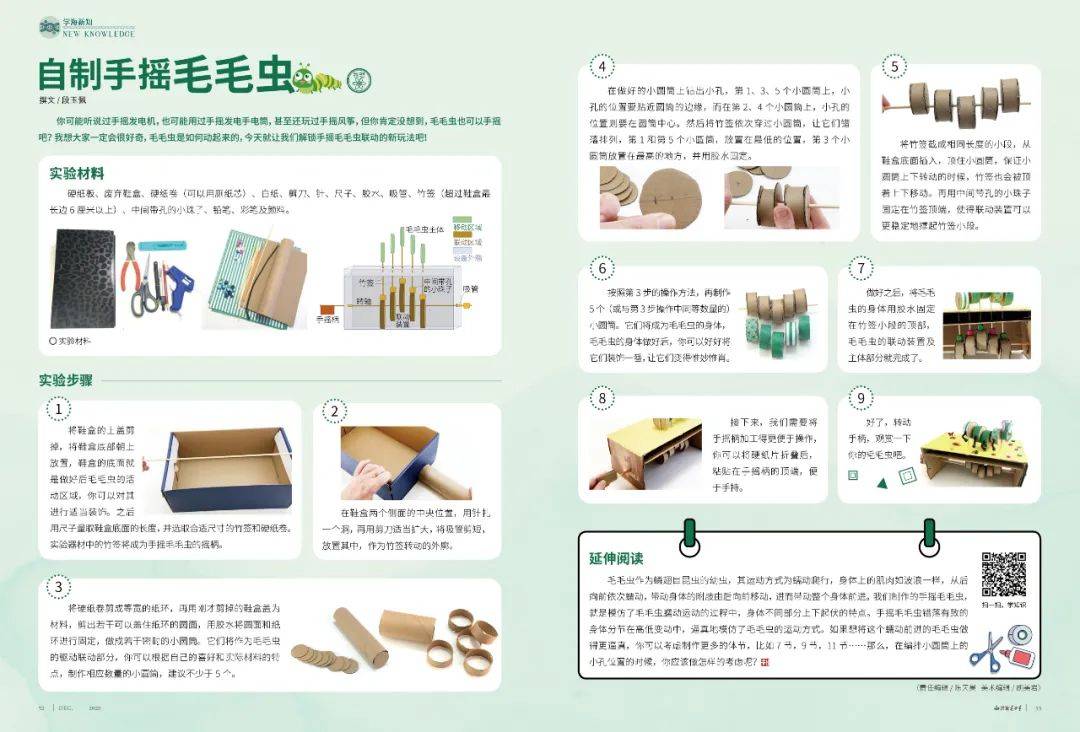

策划生活科普视频就像准备一顿家常便饭——既要有营养又要让人吃得开心。主题选择最好从日常生活场景切入,比如解释为什么切洋葱会流泪,或者分析微波炉加热食物的原理。这些看似普通的现象背后都藏着有趣的科学知识。

我习惯在手机里建个灵感备忘录,每次遇到生活中让人好奇的现象就随手记下。上周在超市看到保鲜膜包装上写着“微波炉适用”,就立刻记下这个选题。后来查资料发现不同材质的保鲜膜在加热时确实有讲究,这个发现最终变成了一个很受欢迎的短视频。

创意开发阶段需要把专业知识转化成通俗故事。你可以尝试用“问题-探索-解答”的叙事结构,或者设计成生活小实验的形式。重点是要让观众产生“原来如此”的顿悟时刻,那种知识被点亮的瞬间特别打动人心。

脚本写作时记得控制节奏,前10秒必须抓住注意力。用生活中常见的困惑开场往往效果不错,比如“你有没有想过,为什么热水比冷水结冰更快?”这种开场能立即激发观众的好奇心。

2.2 制作技术与呈现方式

拍摄设备不必追求高端,现在的智能手机完全够用。重要的是掌握一些基础拍摄技巧,比如保持画面稳定、注意光线充足。如果条件允许,准备一个手机三脚架和小型补光灯,拍摄质量会有明显提升。

万彩动画大师这类工具确实适合科普视频制作。它提供的模板和角色能快速构建场景,特别适合解释抽象概念。记得我第一次用这个软件做光合作用动画,原本复杂的生化过程通过几个简单动画就说得明明白白。

语言表达要像和朋友聊天般自然。避免使用专业术语,如果必须用,记得打个比方。解释气压时可以这样说:“空气就像看不见的手,一直在我们周围施加压力。”这种形象比喻能让抽象概念瞬间变得具体可感。

多媒体元素的运用很关键。合适的背景音乐能营造氛围,简单的字幕突出重点,偶尔加入动态图表或示意图,都能让视频更具观赏性。但要注意元素不能太多太杂,否则会分散观众对核心内容的注意力。

2.3 推广传播与效果评估

发布视频只是开始,如何让对的人看到你的作品同样重要。不同平台有各自的调性,抖音适合快节奏、强冲击的内容,B站观众则更愿意看深度解析。了解平台特性就像知道每个朋友的喜好,投其所好才能玩得开心。

我发现在视频描述里设置互动问题能有效提升评论量。比如在讲解完冰箱原理后问“你家冰箱有什么奇怪的习惯?”这种开放性问题常常能引发热烈讨论。观众的留言反过来又提供了新的创作灵感。

数据分析不应该成为负担,把它当作了解观众的窗口。播放完成率能告诉你内容是否吸引人,互动数据反映观众参与度,粉丝增长情况说明内容定位是否准确。这些数字背后都是活生生的人的反馈。

效果评估要兼顾短期数据和长期价值。单个视频的爆红值得开心,但系列视频的持续影响力更重要。有时候一个看似普通的内容,可能在几个月后突然被某个大V转发,这种延迟的惊喜也是做科普视频的乐趣所在。