1.1 什么是生活常识科普书

生活常识科普书就像一位随身的生活导师。它们把那些看似普通却至关重要的日常知识,用通俗易懂的方式整理成册。从如何挑选新鲜蔬菜到理解天气预报中的专业术语,从家庭急救措施到节能省电的小窍门,这类书籍覆盖了我们日常生活的方方面面。

我最近翻看了一本关于家庭医疗的科普书,意外发现原来处理轻微烫伤的正确步骤和我多年来习惯的做法完全不同。这种认知刷新让我意识到,许多我们认为理所当然的生活经验,其实存在着更科学有效的替代方案。

1.2 为什么需要阅读生活常识科普书

现代生活节奏加快,很多传统的生活智慧正在逐渐流失。而新兴的生活知识又不断涌现,阅读生活常识科普书能帮助我们填补这些认知空白。它们不仅提供实用技能,更重要的是培养我们科学思考生活问题的能力。

这类书籍特别适合在零碎时间阅读。你可能在等公交的十分钟里学会一个收纳技巧,或在睡前阅读中掌握识别食品标签的方法。知识积累就这样悄然发生,某天你会突然发现,生活中的许多小麻烦都能轻松应对了。

1.3 生活常识科普书的基本特点

优质的生活常识科普书通常具备几个鲜明特征。内容贴近实际是首要条件,那些纸上谈兵的理论在这里毫无价值。语言必须通俗化,专业术语会被转化成大众能理解的生活用语。结构设计也很讲究,往往采用问题导向的编排方式,方便读者快速找到所需信息。

这类书籍还特别注重可操作性。记得有本厨房科普书,不仅说明各种厨具的使用方法,还配了清洗保养的详细步骤。这种细致入微的指导,让知识真正落地成为可以执行的行动方案。

插图和版式在这些书中扮演着重要角色。恰当的图示能瞬间化解文字描述的复杂性,而清晰的排版则让阅读变得轻松愉悦。你会发现,优秀的生活科普书总是在视觉体验和知识传递之间找到完美平衡。

2.1 儿童生活常识科普书推荐

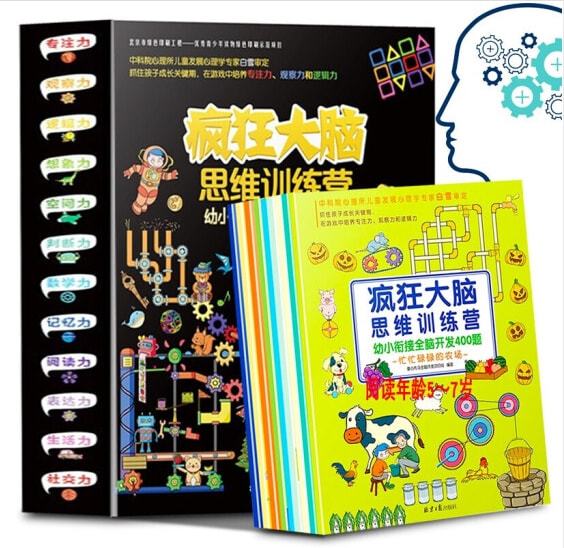

给孩子的科普书需要特别讲究趣味性和安全性。《安全小卫士》系列用漫画形式讲解交通安全、居家安全等基础常识,我家小侄子看得津津有味,现在过马路都会主动提醒大人注意红绿灯。《我的第一本生活魔法书》则把日常技能变成有趣的小游戏,教孩子系鞋带、整理书包这些看似简单却重要的生活技能。

低幼年龄段的孩子更适合互动式设计。翻翻书、立体书这类形式能激发他们的探索欲,比如《揭秘身体》通过层层翻页展示人体构造,让孩子在玩闹中建立基本的健康认知。这类书籍的材质也需要特别注意,圆角设计和厚纸板能有效避免阅读时的意外伤害。

2.2 青少年生活常识科普书推荐

青少年时期是建立独立生活能力的关键阶段。《青春期生存手册》用幽默坦诚的方式探讨身体变化、情绪管理和人际关系,我侄女说这本书帮她度过了很多尴尬时刻。《生活实验室》系列则通过有趣的实验讲解科学原理在日常中的应用,比如用柠檬电池解释导电现象,既增长知识又培养动手能力。

这个年龄段的推荐书目需要平衡知识性和趣味性。《少年理财课》用漫画故事讲解零花钱管理、消费决策,比单纯说教有效得多。而《厨房里的化学》则把烹饪变成科学探索,让青少年在准备简单餐食的同时理解物质变化原理。这类书籍最好能给予适度的自主空间,让他们在安全范围内尝试独立解决问题。

2.3 成人生活常识科普书推荐

成年人的生活常识需求更加务实多元。《家庭医疗百科》是我家常备的参考书,从感冒护理到慢性病管理都有详细指导,上次家人突发肠胃炎时,书中的应急处理建议确实帮了大忙。《极简理财术》则用案例拆解日常财务管理的核心要点,特别适合刚步入社会的年轻人。

专业细分领域的科普书对成年人特别有价值。《家居维修大全》详细图解各种家用设施的维护方法,让我这个动手小白也学会了更换水龙头密封圈。《食品标签解读指南》则帮助我们在购物时做出更明智的选择。这类书籍的实用性直接关系到生活质量,选择时最好先翻阅目录,确认其内容是否贴合自己的实际需求。

2.4 家庭生活常识科普书推荐

全家共读的科普书需要兼顾各年龄段的理解能力。《家庭应急手册》用图文对照的形式列出各种突发情况的应对措施,我们全家周末时会一起模拟练习,既增进感情又掌握技能。《绿色生活指南》则提供全家参与的环保方案,从垃圾分类到节能妙招,让孩子在实践中学做地球守护者。

亲子互动类的生活科普书特别值得推荐。《厨房科学实验》设计了许多亲子协作的烹饪活动,既教会孩子营养知识,又创造美好的家庭时光。《家庭园艺入门》指导如何利用阳台空间种植蔬果,看着种子发芽结果的过程,全家人都感受到生命成长的喜悦。这类书籍往往能超越知识传递,成为连接家庭成员的情感纽带。

3.1 根据年龄段选择

不同年龄段对生活常识的吸收能力差异很大。给孩子选书时,我会特别注意插画比例和文字密度。幼儿园阶段适合图多字少的翻翻书,小学中年级可以开始接触带注音的文字书,而青少年则需要更深入的问题探讨。记得给亲戚家孩子选书时,挑了本内容超前的科普书,结果孩子翻两页就失去兴趣,这个教训让我明白适龄阅读的重要性。

儿童书籍最好选择圆角设计的硬纸板书,避免尖角带来的安全隐患。青少年读物则需要保留适当的思考空间,既不能太幼稚,也不宜过于艰深。成年人选书时反而可以跳出年龄框架,有时候给孩子选的科普书,里面的基础图解反而能帮我们理解复杂概念。

3.2 根据兴趣需求选择

生活常识涵盖面太广了,从居家维修到健康管理,每个人需要的重点都不一样。邻居阿姨最近迷上阳台种植,我推荐她《家庭小菜园指南》,现在她家的番茄长得比专业园丁种的还好。而刚工作的表弟更需要理财类科普,一本《年轻人理财入门》帮他建立了基本的消费规划意识。

观察自己的生活痛点是个好方法。如果你经常为家电小故障头疼,家居维修类科普书就是不错的选择。要是对食品安全特别关注,食材挑选和保存类的指南会更实用。我发现自己烹饪时总掌握不好火候,找了本《厨房里的物理学》,原来热传导原理能解释这么多烹饪窍门。

3.3 根据阅读能力选择

阅读能力不仅指识字量,还包括信息处理能力。给阅读起步阶段的孩子选书,要优先考虑图文配合度。生动的插图能帮助理解抽象概念,比如用卡通形象演示洗手步骤,比纯文字说明有效得多。而阅读能力较强的读者,则可以挑战些带数据图表和分析案例的深度读本。

书籍的排版设计也很关键。字距行距是否舒适,章节划分是否清晰,这些细节直接影响阅读体验。有些科普书会把重点内容用不同颜色标注,这种视觉提示对注意力不集中的读者特别友好。反观那些密密麻麻排满小字的版本,再好的内容也可能让人望而却步。

3.4 根据实用性选择

生活常识最可贵之处在于能马上用起来。上个月买的《家庭急救手册》,在家人烫伤时真的派上用场了。选书时不妨先翻看实操性强的章节,比如菜谱类科普是否详细列出食材用量,维修指南有没有分步骤图解。那些只会空谈理论而缺乏具体指导的书,往往买回来就只能积灰。

实用性还体现在知识更新速度上。医疗保健类的内容尤其需要关注出版时间,五年前的急救建议可能已经过时。我比较喜欢那些标注了最新修订版本的书籍,这说明作者在持续更新内容。另外,带索引和目录的书籍用起来更方便,遇到问题时能快速找到对应章节,这种设计真的很贴心。

4.1 系统化阅读策略

翻开一本生活常识科普书时,很多人习惯从第一页逐字读到最后一页。其实这类书籍更适合模块化阅读。我习惯先花十分钟浏览全书结构,把目录里最需要的章节标记出来。比如读家庭医疗指南时,我会优先关注常见急症处理,把慢性病管理这类内容留到后面。

建立阅读节奏很重要。每天固定留出二十分钟,比周末突击两小时效果更好。上周开始实践这个方法,把《家庭收纳大全》分成十个小节,每天消化一个主题,现在衣柜居然能保持整洁状态了。这种渐进式阅读让知识吸收更扎实,不会因为信息过载而半途而废。

做笔记不一定非要工整漂亮。在书页边缘写关键词,用便利贴标记重点页面,这些看似随意的记号反而最实用。我常把书中提到的生活小窍门抄在冰箱贴便签上,洗菜时瞥见就能想起农药残留的清洗要领。这种碎片化记忆效果出奇地好。

4.2 实践应用指导

生活常识最怕纸上谈兵。读到食物保存技巧时,我会立即去厨房检查冰箱温度设置;看到衣物保养建议,就顺手整理衣柜里的羊毛衫。这种即学即用的方式让知识真正落地。邻居看到我家阳台的堆肥桶很好奇,其实那只是读完环保科普书后的实践成果。

创造实践场景很关键。给孩子讲交通安全时,不如直接带他到小区路口观察红绿灯变化。我侄女通过《厨房小科学家》学会发酵原理后,现在每周都要做次酸奶实验。这种亲手操作的经历,比背诵十遍理论知识都印象深刻。

建立反馈机制能强化学习效果。尝试书中的省电技巧后,记得对比电费账单;按照营养指南调整饮食后,留意身体状态变化。我实践节水妙招三个月后,水费竟然降了百分之十五,这种正向激励让人更愿意坚持阅读。

4.3 亲子共读技巧

和孩子一起读科普书时,单向讲解效果往往不好。我更喜欢用提问式阅读,比如看到植物生长图示时问“猜猜种子发芽需要什么条件”。小外甥的回答天马行空,但正是这些奇思妙想引发了他对自然科学的兴趣。

把阅读变成游戏会有意外收获。有本《人体探秘》配了器官贴纸,我们玩“找位置”游戏时,孩子居然记住了肝脏的所有功能。现在带孩子去超市,他会主动对照《食品标签解读》挑选健康零食,这种潜移默化的影响特别令人欣慰。

共读时要注意情绪氛围。强迫孩子正襟危坐不如窝在沙发里轻松翻阅。下雨天我们经常摊开《天气的奥秘》,听着雨声讨论云层形成,这种情境记忆会让孩子自然爱上阅读。记得有次读昆虫绘本时,孩子突然跑去院子找蚂蚁,这种自发探索才是科普阅读的最大成功。

4.4 知识巩固与复习方法

生活常识容易遗忘,定期回顾很有必要。我每月会抽出周末上午,快速重温读过的科普书。上次重翻《家庭维修手册》时,发现之前忽略的下水道疏通技巧,正好用在了堵塞的洗手池上。

建立个人知识库是个好习惯。我用手机备忘录分类记录各类生活窍门,标注出处和试用效果。表妹装修新房时,我直接把电子版的家居避坑指南发给她,省去了她啃三本装修书的功夫。这种知识整合让阅读价值持续放大。

教给别人是最好的复习。学会新的急救措施后,我会在家庭聚会上演示给亲友看。上周教父母海姆立克急救法时,发现自己对动作要领理解更深刻了。这种输出式学习让知识真正内化,比单纯重复阅读有效得多。