1.1 生活科普网的定义与特征

生活科普网可能比你想象的更贴近日常。这类网站专注于将复杂的科学知识转化为普通人能理解的内容,涵盖健康养生、家居技巧、食品安全等与我们息息相关的领域。它们就像一位懂科学的朋友,用通俗语言解释为什么泡面碗不能直接放微波炉、如何正确保存中药材这类生活细节。

这类平台通常具备几个鲜明特征:内容紧贴生活场景,语言风格亲切自然,信息呈现方式多样(图文、短视频、问答社区等)。我记得有次在某个生活科普网站看到关于“冰箱食物摆放科学”的内容,他们用彩色示意图展示不同温区的适用食材,这种直观的呈现方式让抽象知识变得触手可及。

1.2 生活科普网的发展历程

生活科普网的演进轨迹很有意思。早期阶段(约2005-2010年)更多是传统科普杂志的线上化,内容偏重文字说明,互动性较弱。那时候获取生活科学知识还得专门去图书馆查阅资料。

转折发生在移动互联网普及期(2011-2016年),随着智能手机普及,出现了专门的生活科普应用和垂直网站。内容开始注重实用性和趣味性结合,比如用动画演示厨房油污清洁原理。这个阶段我注意到很多医生、营养师开始入驻平台,专业背景为内容可信度提供了支撑。

近五年则进入深度融合期,算法推荐让个性化科普成为可能,短视频形式大幅降低了理解门槛。现在你打开任意主流生活科普平台,都能根据你的浏览历史推荐相关主题,这种智能匹配在十年前还难以想象。

1.3 生活科普网的理论基础

支撑这些网站运作的理论框架其实很有层次。科学传播理论奠定了内容创作基调——核心是把专业术语转化为生活语言,同时保持科学严谨性。就像解释“隔夜菜亚硝酸盐”问题时,既不能危言耸听,又要准确传达风险程度。

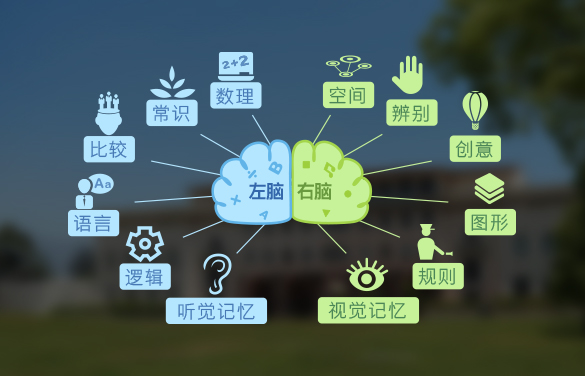

认知负荷理论直接影响内容设计。好的生活科普内容会主动拆分复杂信息,比如用分步骤图解替代大段文字说明洗衣机清洁方法。这种设计显著降低了用户的认知压力。

用户画像理论则指导着内容定位。不同年龄段、职业背景的用户对生活科普的需求差异很大,年轻人关注健身营养,中年群体更在意慢性病预防。这种精细划分让内容创作更有针对性,也更容易产生实际价值。

2.1 生活科普网的内容分类与特点

生活科普网的内容版图比我们想象中更丰富。大致可以划分为几个核心类别:健康医疗类关注日常保健与疾病预防,家居生活类聚焦实用技巧与家电使用,食品安全类解读食材选购与储存知识,还有新兴的环保科普类探讨可持续生活方式。

这些内容有个共同特质——它们都擅长把抽象原理具象化。比如解释“为什么热水比冷水结冰快”时,不会堆砌姆潘巴效应的复杂公式,而是用对比实验视频展示不同温度水的冻结过程。这种呈现方式让科学知识变得可触摸、可验证。

内容设计往往遵循“问题-原理-方案”的黄金结构。上周我看到一个关于“微波炉加热食物受热不均”的科普,先用热成像图直观展示温度分布,再解释电磁波工作原理,最后给出旋转加热的实用建议。这种从现象到本质的递进解读,特别符合普通人的认知习惯。

2.2 生活科普网的内容质量评估标准

判断生活科普内容是否可靠,有几个简单却关键的标准。信源透明度是首要指标——优质内容会明确标注参考文献或专家审校信息,比如注明“本文观点参考《中国居民膳食指南》2022版”。而那些只写“据研究表明”却不给出来源的,可信度就要打折扣。

科学性与通俗性的平衡也很重要。有次看到某平台用“血管清道夫”比喻某种食物功能,虽然形象但过度简化了生理机制。后来在更专业的科普网站找到相同主题,他们用“有助于维持血管弹性”的表述,既准确又不会误导。

内容更新频率同样值得关注。营养学建议可能随着新研究出现调整,去年还在推广的某种饮食法,今年或许就有更优化的方案。那些持续更新修订日期的平台,通常更重视内容的时效价值。

2.3 生活科普网的传播路径与受众分析

现在的生活科普内容像蒲公英种子般多向传播。除了网站本身,它们还通过社交媒体碎片化扩散——你可能在微信群看到朋友分享的“食物相克辟谣图”,在短视频平台刷到“三分钟学会冰箱除冰”的教程。这种跨平台流转极大拓展了内容触达范围。

不同传播渠道对应着独特的受众画像。中老年群体更倾向在家庭微信群接收养生类科普,年轻白领则习惯在通勤时浏览短视频平台的生活技巧。我母亲最近学会的“洋葱切丝不流泪”的方法,就是从她参加的社区舞蹈群传播开的。

有意思的是,传播过程本身也在塑造内容形态。原本严谨的长文科普,在社交媒体传播时会被拆解成金句卡片或十五秒情景剧。这种适应性变化虽然损失了部分深度,却换来更广泛的人群覆盖。或许理想的科普传播,应该像雨水渗透土壤——既要覆盖面广,也要滋养得深。

3.1 生活科普网在提升公众科学素养中的作用

生活科普网正在悄悄改变我们理解世界的方式。它们把实验室里的专业术语翻译成厨房里的操作指南,让科学不再局限于学术期刊。这种知识转化能力对公众科学素养的提升是实质性的——当人们能看懂食品配料表背后的化学原理,能理解天气预报中的气压图含义,科学就真正融入了日常生活。

我注意到邻居阿姨最近在阳台实践“厨余堆肥”,她说是在某个生活科普网看到的方法。这种从认知到行为的转变特别有价值,比起单纯记住知识点,能够应用科学方法解决实际问题,才是科学素养的核心体现。生活科普网就像一座桥梁,连接着专业科研与大众需求。

这些平台还在培养一种宝贵的思维方式——用证据代替直觉做判断。面对“喝醋能软化血管”这类流传甚广的说法,现在越来越多人会主动查阅靠谱的科普内容验证。这种求证意识的觉醒,可能比记住具体知识更重要。

3.2 生活科普网面临的挑战与问题

内容质量参差不齐始终是个棘手问题。有些平台为了流量过度简化科学原理,比如把复杂的营养学知识压缩成“十大超级食物”这类清单,虽然传播效果好但可能误导公众。我上周就看到两个科普账号对同个健康话题给出完全相反的建议,这让普通读者很难辨别。

商业化与科学性的平衡也需要智慧。当科普内容开始植入产品推荐,如何保持客观中立就变得微妙。某个测评空气净化器的科普视频,测试方法严谨数据详实,但在推荐环节只提及赞助商产品,这种选择性呈现会影响内容公信力。

还有专业人才短缺的困境。既懂科学传播又擅长新媒体运营的复合型人才实在难得。有些科研背景的创作者内容扎实但表达枯燥,而擅长表达的运营者又可能缺乏专业深度。这种割裂让很多优质内容止步于小众圈子。

3.3 生活科普网的发展策略与未来展望

未来的生活科普可能需要更精细的定制服务。就像健身教练会根据学员体质设计不同方案,科普内容也可以针对不同人群的需求差异化呈现。给新手父母推送婴幼儿护理知识,给烹饪爱好者提供食物科学原理——这种精准投送既能提升用户体验,也增强内容实用性。

建立跨领域合作网络或许是个突破口。医疗机构联合科普平台制作疾病预防内容,高校实验室开放部分研究过程进行可视化解读。我记得某大学食品工程系就曾与科普团队合作,用高速摄影机记录油炸过程中的美拉德反应,这种跨界产出既专业又生动。

技术赋能正在打开新的可能。增强现实技术可以让用户通过手机摄像头识别植物并显示养护要点,智能算法能根据用户搜索习惯推荐关联知识。这些创新不是简单的内容搬运,而是重构知识获取的体验。

长远来看,生活科普网可能会进化成智慧生活助手。它们不再只是回答问题,还能预见需求——根据当地天气变化提醒衣物增减,监测到流感季来临主动推送防护指南。这种前瞻性的知识服务,才是科普价值的终极体现。