生活里那些看似平常的小事,往往藏着不少学问。记得有次家里跳闸,我才意识到自己连基本的用电常识都不懂。科普知识生活常识就像生活中的隐形工具箱,平时不显眼,关键时刻却能帮上大忙。

1.1 科普知识生活常识的定义与重要性

科普知识生活常识是将科学原理转化为日常生活可用的实用信息。它不同于实验室里的高深理论,而是把专业知识“翻译”成谁都能听懂的生活语言。比如理解食物保存温度背后的微生物原理,或是明白家用电器功率与电费的关系。

这类知识最大的价值在于让人活得明白。知道为什么隔夜菜要冷藏,清楚不同材质的餐具该如何消毒,了解天气预报中湿度对体感温度的影响。这些认知让日常决策更有依据,减少盲目跟风或听信谣言的可能。我邻居去年因为掌握了基础急救知识,在孩子噎食时及时采取了正确措施,这种实实在在的帮助胜过千言万语。

1.2 科普知识生活常识的分类体系

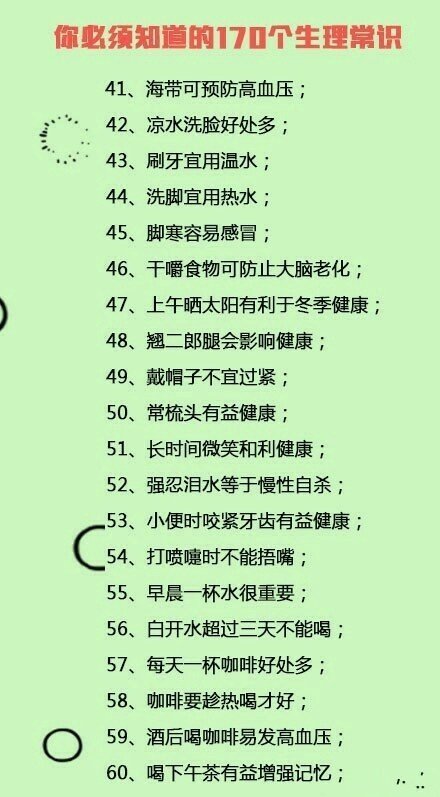

生活常识大致能分成几个板块。健康医疗类包括常见症状识别、基础用药知识、急救技能;居家安全类涵盖用电规范、防火要点、防盗措施;食品营养类涉及食材挑选、储存方法、营养搭配;环境生活类包含垃圾分类、节能技巧、环保实践。

这些类别之间常有交叉。学习食品安全时会接触到微生物知识,了解节能方法需要知道一些物理原理。这种网状结构让不同领域的知识自然连接,就像拼图那样彼此契合。我发现自己学得越多,越能发现不同知识间的关联,这种认知的扩展特别有意思。

1.3 科普知识生活常识的学习途径

现在获取生活常识的渠道比过去丰富得多。除了传统的科普书籍和电视节目,各种科普类APP、短视频账号都在用更生动的方式传递知识。选择靠谱的信息源很重要,优先考虑科研机构、专业医院或政府部门的官方发布。

日常观察也是很好的学习方式。注意看食品包装上的说明,留心家电的使用提示,关注社区张贴的安全告示。这些碎片信息积累起来就是实用的知识库。我习惯把学到的生活小技巧记在手机备忘录里,需要时随时查阅,这种随手记录的方式让知识真正为我所用。

学习生活常识不该是负担,它更像是在生活中慢慢积累的智慧。每次弄懂一个小问题,都是在给自己和家人的生活多添一份保障。

每天面对餐桌上的选择,我们其实都在实践着营养科学。上周在超市看到一位阿姨认真对比酸奶成分表,她说自从学了基础营养知识,购物时就像带着“食物侦探”的眼睛。这种将科普融入饮食的智慧,让日常三餐变得既美味又安心。

2.1 营养学知识在日常饮食中的运用

认识食物标签是营养学的第一课。蛋白质、碳水化合物、脂肪的配比,钠含量和膳食纤维的数值,这些看似枯燥的数字直接关系到我们的健康。选择全麦面包时注意到膳食纤维含量,挑选牛奶时关注蛋白质比例,这些细微的调整累积起来就是饮食质量的提升。

膳食平衡不是复杂的计算,而是理解食物家族的搭配。把餐桌想象成调色盘,五颜六色的蔬菜水果提供不同维生素,谷物给予能量,蛋白质食物支撑身体修复。我母亲最近开始用“彩虹饮食法”,每餐确保有红、黄、绿三种颜色的蔬菜,这个简单原则让她的饮食结构自动优化。

份量控制需要视觉参照。一个拳头的米饭,一掌心的蛋白质,两捧蔬菜——这些直观的测量方法比称重更易坚持。记得有次聚餐,朋友用“盘子分区法”搭配自助餐,留出一半空间给蔬菜,四分之一给主食,四分之一给蛋白质,既享受了美食又避免了过量。

2.2 食品安全常识的实践指导

生熟分开不只是口号,而是阻止细菌传播的关键。厨房里准备两套砧板和刀具,一套处理生肉海鲜,一套处理即食食材。这个习惯像给厨房设置了安全隔离带,有效降低交叉污染风险。

温度控制贯穿食品储存全过程。冷藏室的4℃能抑制多数细菌繁殖,冷冻室的-18℃让微生物活动近乎停止。解冻食物最好提前转移到冷藏室,避免在室温下长时间放置。我家冰箱门上贴着温度监测卡,这个小工具帮助随时确认储存环境是否达标。

保质期与保存期需要区分。保质期指最佳食用期限,保存期指最终可食用时间。干燥的米面超过保质期可能只是口感下降,而冷藏肉制品超过保存期则存在安全风险。学会观察食物的状态比单纯依赖日期更重要,发黏、变味、变色都是自然的预警信号。

2.3 科学烹饪方法的健康价值

蒸煮炖焯保留食材本味。相比高温煎炸,这些温和的烹饪方式能减少营养素破坏,避免产生有害物质。蒸鱼能保持omega-3脂肪酸完整,焯蔬菜可去除草酸又不损失水溶性维生素。我试过用蒸锅同时准备主食和菜肴,省时又健康,厨房油烟也少了很多。

油温控制是门艺术。看到油锅冒烟才下食材是常见误区,烟点意味着油脂开始分解产生有害物质。不同油类适合不同烹饪方式:橄榄油适合低温快炒,花生油耐受较高温度,亚麻籽油最好用于凉拌。掌握这些特性,就像给每种油找到了最合适的舞台。

调味时机的选择影响健康。过早加盐会让蔬菜水分流失,高温下放酱油可能产生焦化物质。出锅前撒盐,菜肴咸味更明显却用盐更少;香辛料分次加入,风味更有层次。这些烹饪细节的调整,让减盐减油变得自然而然。

饮食健康的科普知识不是束缚,而是赋予我们选择的自由。了解食物与身体对话的密码,每一餐都是滋养生命的艺术。

推开家门那刻,安全感应该像温暖的灯光一样自然流淌。上周邻居家因充电器老化引发小范围短路,幸好他们安装了漏电保护器,只跳闸未酿成大祸。这种将科普知识融入日常防护的智慧,让家真正成为避风港。

3.1 用电安全常识的实际应用

插座不是收纳中心。很多人习惯把手机、平板、台灯全部插在同一个排插上,就像让一根水管承担整个花园的灌溉。每个插座都有额定功率,超负荷使用会导致电线过热。我家书房曾经因同时使用取暖器和电脑而跳闸,后来养成了“电器轮值”习惯,高功率设备错开使用。

电线老化像隐形的火种。普通家用电线使用寿命约20年,经常弯折的移动插座线更容易破损。检查电线时注意是否变硬、开裂,插头与插座接触是否松动。记得有次帮父母检查老房子,发现冰箱后面的电线被老鼠咬破外皮,及时更换避免了潜在危险。

潮湿与电是危险组合。卫生间使用防潮插座,手上沾水时不触碰电器开关——这些细节构成家庭用电的安全网络。厨房插座最好远离水槽,浴室电吹风用完立即拔掉电源。我习惯在卫生间镜柜旁放块干毛巾,专门用于擦干手再使用电器,这个动作已成肌肉记忆。

3.2 防火防盗知识的生活化运用

厨房火源需要“安全距离”。燃气灶周围30厘米内不放置可燃物,油锅加热时人不离灶。煎炸食物时旁边准备锅盖,万一起火立即盖灭。有次煎饺子时油温过高冒烟,我迅速调小火力并放入几片生姜,既降温又增香,这种应急处理来自消防培训的启发。

防盗不依赖单一措施。门窗锁具配合感应灯、监控摄像头形成防护体系。晚上出门时留盏灯,阳台上晾几件衣服,这些生活化的细节比昂贵的安防系统更让小偷犹豫。我们小区有户人家长期在门口放双旧皮鞋,这个简单的心理暗示居然让整栋楼盗窃率下降。

逃生路线需要家庭演练。每个房间规划两条逃生路径,窗户防护栏预留安全出口。和孩子玩“消防员游戏”,模拟烟雾中匍匐前进,练习拨打119清晰报告地址。这种寓教于乐的方式,让安全知识深入孩子内心。

3.3 急救常识在家庭突发事件中的运用

止血不止是按压。小伤口清洗后用创可贴,较大出血需要直接压迫并抬高伤肢。厨房切伤手指时,用干净纱布持续按压比慌乱寻找创可贴更有效。我家药箱里总备着不同尺寸的止血敷料,上次朋友切水果伤到手,这些准备派上了用场。

烫伤处理牢记“冲脱盖送”。立即用流动冷水冲洗15分钟,轻轻脱去衣物,用无菌纱布覆盖后就医。切勿涂抹牙膏、酱油等土方,这些物品可能加重损伤。我女儿小时候打翻热水杯,及时的正确处理让她的手臂没有留下任何疤痕。

心肺复苏技能值得每个家庭成员掌握。胸外按压的位置在两乳头连线中点,深度5-6厘米,频率100-120次/分钟。虽然希望永远用不上,但掌握这项技能就像给家人上了保险。社区定期组织的急救培训,我参加后才发现自己之前的很多认知都是错误的。

家庭安全不是等待危险来临,而是用科普知识编织防护网。这些看似琐碎的生活常识,在关键时刻能成为守护家人的坚实屏障。

清晨倒垃圾时看到邻居把酸奶盒扔进厨余桶,我顺手捡出来放进可回收箱。这个微小的动作背后,是科普知识在环境保护中的无声渗透。环境保护从来不是宏大的口号,而是由无数个这样的生活选择编织而成。

4.1 垃圾分类知识的实际操作

垃圾分类像给废弃物找回家的路。可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾,这四个类别对应着不同的处理路径。塑料瓶压扁后再投放,能节省运输空间;外卖餐盒需要简单冲洗,避免污染可回收物。我家厨房放着四个颜色各异的垃圾桶,孩子已经养成习惯,吃完的果核会准确丢进棕色厨余桶。

识别误区比记住分类更重要。很多人把用过的纸巾当作可回收物,其实沾污的纸张应该归为其他垃圾。大骨头属于其他垃圾而非厨余,因为它们在堆肥过程中难以分解。小区垃圾分类指导员曾告诉我,正确率提升后,整个社区的垃圾减量率达到惊人的30%。

特殊物品需要特别处理。过期药品应该送回药店专门回收,节能灯管含有汞元素属于有害垃圾。记得有次收拾药箱,我把过期的感冒药和降压药分开包装,送到社区卫生站的回收点。这种细致分类,让危险物质远离普通生活垃圾。

4.2 节能减排的生活化实践

待机功耗是隐形的能源黑洞。电视、机顶盒、路由器这些设备24小时待机,一年可能多消耗上百度电。我给家里的电器都配了带开关的排插,睡前一键切断所有非必要电源。这个习惯坚持半年后,电费账单出现了明显下降。

交通选择影响碳排放。三公里内步行,五公里内骑行,这些简单的出行原则既健康又环保。我每周设定两天为“公交日”,尽管有车却选择公共交通通勤。车厢里阅读的时间,反而成为忙碌生活中的喘息时刻。

水温调节藏着节能智慧。夏季将热水器温度调低5度,冬季空调设定在20度左右,这些微调几乎不影响舒适度。我家热水器从70度调到55度后,每年节省的电力足够支撑两个月的地铁通勤费用。

4.3 绿色生活方式的科普指导

购物决策包含环保选择。优先购买简包装商品,自带购物袋拒绝塑料袋,选择本地应季食材减少运输碳排放。超市里那些过度包装的商品,现在会让我本能地绕道而行。这种消费意识的转变,倒逼生产企业改进包装设计。

水资源循环利用需要创意。淘米水浇花,洗脸水冲厕,这些传统智慧被现代科学证明有效。我在阳台设置了雨水收集桶,收集的雨水用来浇灌植物。邻居看到后也效仿,整栋楼的阳台渐渐连成小型生态系统。

绿色消费成为生活美学。选择节能认证的家电,购买环保材质的衣物,支持可持续发展的品牌。去年更换冰箱时,我特意多花了500元选择一级能效产品。这笔额外投资,在两年内通过电费节省就收回了成本。

环境保护不是牺牲,而是更智慧的生活选择。当科普知识融入日常决策,每个人都能成为地球的守护者。那些看似微不足道的绿色习惯,正在悄然改变我们与自然的关系。

上周家里净水器突然报警,我打开手机搜索故障代码,十分钟后成功排除了滤芯堵塞问题。这种随时获取知识解决问题的能力,正是持续学习科普常识带来的底气。在这个信息爆炸的时代,停止学习就意味着被生活悄悄抛弃。

5.1 建立科普知识学习习惯的方法

把学习碎片化装进日常生活。等公交时刷科普短视频,做饭时听健康知识播客,睡前读十分钟科学杂志。我手机里收藏着几个优质科普公众号,每天推送的三条短资讯刚好填补通勤路上的空白时间。这些零散的学习时刻,像沙漏里的细沙慢慢积累成知识塔楼。

创造可见的学习记录能增强动力。我在厨房贴了张便签,每掌握一个新烹饪技巧就画颗星星,三个月后墙上出现了小小的银河。邻居看到后也开始记录家庭安全知识,现在我们偶尔会交换便签,比拼谁收集的生活技巧更实用。

学习需要适度的仪式感。每周日晚是我的“家庭科普时间”,全家一起讨论这周学到的生活常识。孩子分享学校教的急救方法,妻子讲解新学的食材搭配,我则负责演示刚研究的家电维护技巧。这种集体学习让知识在交流中深化,也让家人间的纽带更加紧密。

5.2 科普知识更新的重要性

五年前购买的空气净化器,今年才发现滤网技术已经更新三代。旧型号虽然仍在工作,但对付PM2.5的效果远不如新产品。这个发现让我意识到,科普常识就像手机系统,不定期更新就会慢慢卡顿失效。

医疗知识的更新尤其关键。记得小时候烫伤都涂牙膏,现在知道应该用流动冷水冲洗;过去发烧就捂汗,现代医学证明适当散热更重要。去年朋友孩子误食干燥剂,他立即查阅最新急救指南,发现硅胶类干燥剂其实无需洗胃。知识更新在那刻显得如此珍贵。

食品安全标准也在持续进化。去年还在讨论防腐剂危害,今年焦点已转向微塑料检测。超市里那些标着“零添加”的食品,可能藏着其他健康隐患。保持知识更新,就像给生活装了杀毒软件,能及时识别新的风险信号。

5.3 科普知识在解决实际问题中的创新应用

知识跨界融合产生新解法。把物理学杠杆原理用在搬家时,用化学中和反应处理厨房油污,将生态学共生概念引入阳台种植。我家露台的垂直菜园,就是融合了建筑承重知识和植物光照需求的创新产物。那些番茄和草莓在立体空间里和谐共处,产量是传统花盆的三倍。

传统智慧与科学验证的碰撞。老人说“春捂秋冻”,现代气象医学发现这确实能增强体温调节能力;民间偏方用洋葱杀菌,实验室证明其含有的硫化物确实具有抗菌效果。但我也会甄别筛选——邻居推荐的磁疗护膝,查证后发现缺乏科学依据。这种批判性应用,让老常识焕发新生命。

个性化解决方案需要知识再造。同样的收纳技巧,在小户型和大平层会有不同实现方式;通用的节能建议,需要根据家庭人口结构灵活调整。我家根据科普知识设计的节水系统,结合了自动感应和手动控制,既保证便利又避免过度自动化带来的浪费。这种量身定制的智慧,才是学习的最高境界。

持续学习科普知识不是负担,而是给未来自己的一份礼物。当新问题出现时,那些积累的生活常识会成为照亮迷雾的灯塔。学习永远不会太晚,每个今天都是重塑明天的最佳时机。